Im Juni 1944 mussten die Alliierten ihre Invasion in der Normandie wegen schlechten Wetters verschieben. Ein Zwischenhoch am 6. Juni ermöglichte aber die Landung an den französischen Stränden - und damit die Befreiung Europas.

Blick aus dem Landungsboot: Die Soldaten versuchen, so schnell wie möglich an Land zu kommen und Deckung zu finden. Bei der Schlacht um die Normandie kamen insgesamt 75.000 deutsche und 60.000 alliierte Soldaten ums Leben.

Logistische Meisterleistung: Ende Juni 1944 hatten die Alliierten fast 600.000 Tonnen Material und 850.000 Soldaten in die Normandie verschifft.

Einen Teil der Truppen, die den Atlantikwall bewachten, schickte die Wehrmachtsführung kurz vor der Invasion in den Urlaub. Deutsche Meteorologen hatten für mehrere Wochen schlechtes Wetter vorausgesagt, deshalb rechneten die Deutschen zu diesem Zeitpunkt mit keiner Landung alliierter Truppen.

Der harte Winter der Sowjetunion stoppte den schnellen Vormarsch der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg. Hunderttausende Soldaten wurden 1942 bei Stalingrad eingeschlossen. Als die Deutschen 1943 kapitulierten, waren noch 91.000 von ihnen am Leben. Nach der Gefangenschaft kehrten nur sechstausend von ihnen lebend nach Deutschland zurück.

Geisterstadt: Als die Schlacht um Stalingrad im Februar 1943 endete, waren nur noch Ruinen von der Stadt übrig. Rund 700.000 Menschen starben bei dem Vorhaben, die Stadt einzunehmen.

Taifun als Tarnkappe: Als die japanische Marine im Dezember 1941 den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii angriff, nutzte sie einen Taifun, um von den Amerikanern unentdeckt zu bleiben.

Angriff ohne Kriegserklärung: Bei der Attacke auf Pearl Harbor starben 2402 Amerikaner. Bis heute gibt es Gerüchte, dass Franklin Roosevelt von dem bevorstehenden Angriff wusste, das Bombardement aber nutzen wollte, um Amerika auf den Krieg einzustimmen.

Stählerner Sarg: Die USS Arizona sinkt nach heftigen Treffern der japanischen Bomber. Mit ihr gingen 1.102 amerikanische Seeleute unter. Das Schiff liegt bis heute im Hafen und dient als Denkmal.

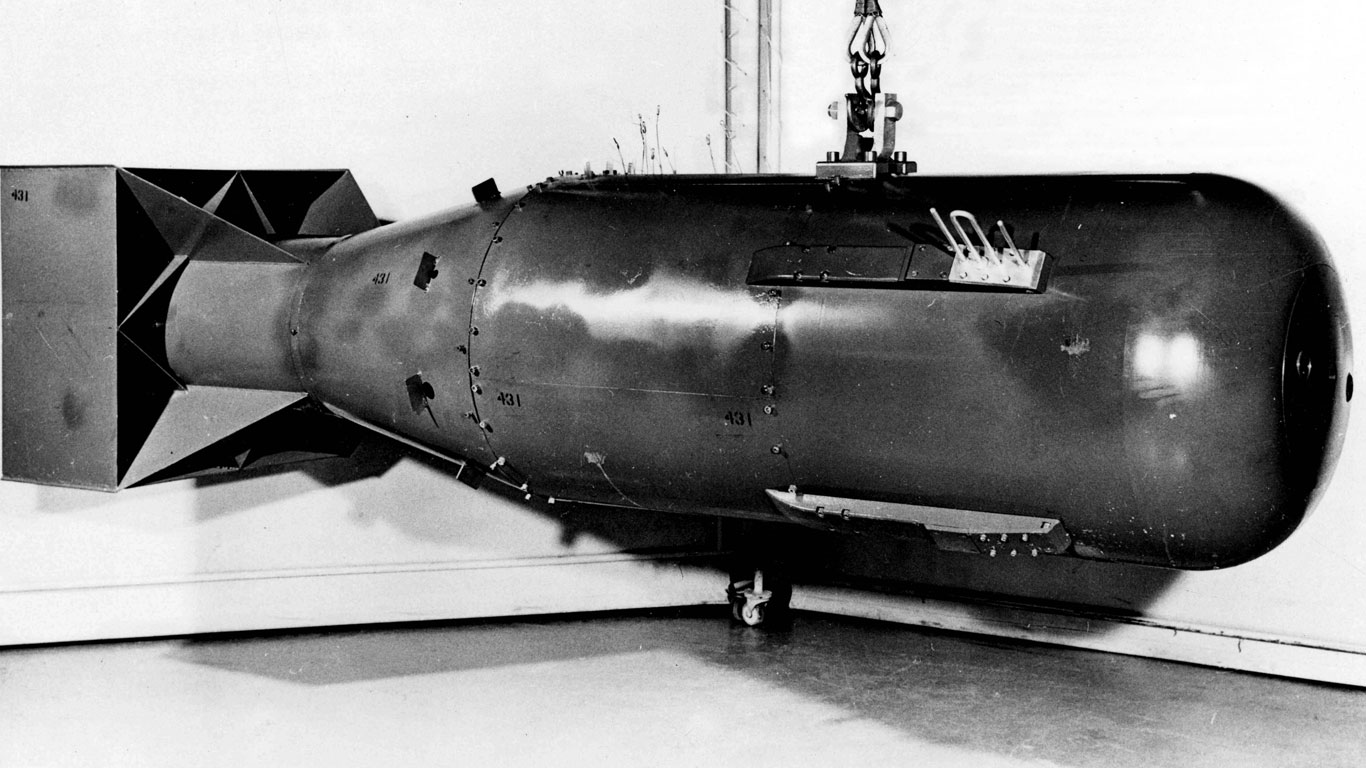

Gutes Wetter war im August 1945 der Grund dafür, dass die USA eine Atombombe über Hiroshima abwarfen. Andere Ziele lagen zu diesem Zeitpunkt unter Wolkendecken und waren deswegen nicht so gut auszumachen wie die Stadt, die durch dieses grausame Ereignis berühmt wurde.

Pulverisiert: 70.000 Menschen starben sofort durch den Abwurf von „Little Boy“, der ersten Atombombe, die in einem Krieg zum Einsatz kam. Bis heute gibt es Meinungen, dass die Bombe Millionen von Leben gerettet hätte, weil sie das Kriegsende einläutete.

Das Wetter als Waffe: Ein US-Projekt mit dem harmlosen Namen "Operation Popeye" hatte im Vietnamkrieg die Aufgabe, mit chemischen Substanzen den Monsunregen zu verstärken. So sollte der Nachschub des Vietcong geschwächt werden.

Fragwürdiger Kriegsgrund: Ein angeblicher Angriff auf den US-Zerstörer Maddox gab den Grund für den Kriegseintritt der USA.

Natürlicher Feind: Sandstürme verzögerten den Vormarsch nach Bagdad von US-Truppen im Golfkrieg 2003 und setzten Mensch und Maschine zu.

Die römischen Legionen verloren die Schlacht im Teuteburger Wald auch wegen schlechten Wetters gegen die Germanen. Die Soldaten versanken mit ihren schweren Rüstungen im Morast.

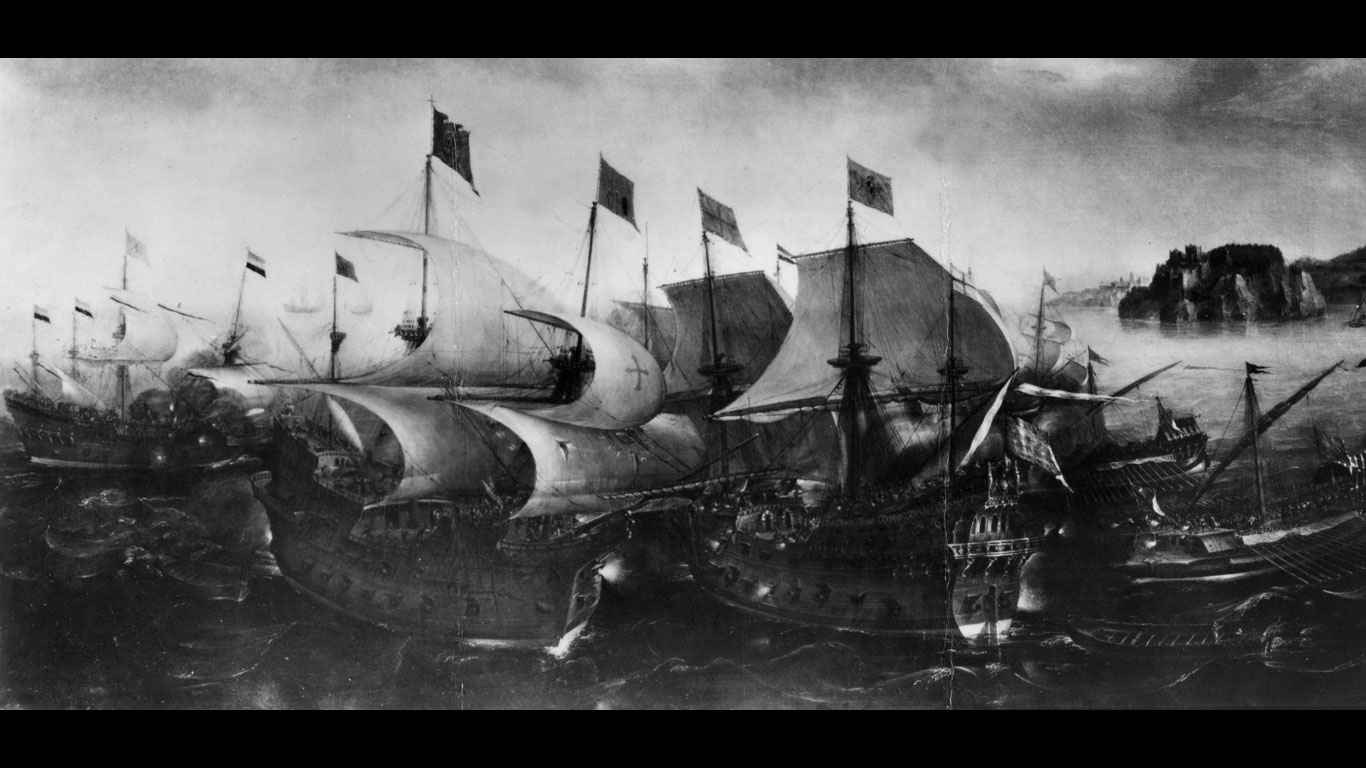

Als 1588 die Spanische Armada gegen England segelte, kam den Verteidigern das Wetter zu Hilfe. Ein Sturm setzte den Angreifern mächtig zu und ließ viele ihrer Schiffe sinken.

Anfang Juni 1944 hatten die Alliierten ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Rund 150.000 Soldaten standen in England bereit, um in einer ersten Angriffswelle die Strände der Normandie zu erstürmen. Doch das Wetter zwang zum Aufschub: Sturm und Regen verhinderten in der ersten Juniwoche die geplante Invasion. Erst ein kleines Zwischenhoch verschaffte den Truppen die Möglichkeit, anzugreifen. Seit Langem spielen Wind und Wolken auf Kriegsschauplätzen eine große Rolle – bis heute. Militärs experimentieren sogar damit, das Wetter als Waffe einzusetzen.

Bei schlechtem Wetter hätte es keinen D-Day gegeben: Die für die erste Juniwoche 1944 geplante Invasion der Alliierten drohte zu scheitern, denn ein ausgedehntes Tiefdruckgebiet überzog Ärmelkanal und Normandie mit Regen und Sturm. Unter solchen Umständen war ein Angriff unmöglich: Die Geschütze der Schlachtschiffe hätten nicht getroffen, die Bomben der Flugzeuge ihre Ziele verfehlt, die Landungsboote bei hohem Wellengang nicht landen können. Zudem wären die Soldaten nach der stürmischen Überfahrt allesamt seekrank gewesen und damit kampfunfähig.

Die Naziführung verließ sich auf die Prognosen deutscher Meteorologen, die errechnet hatten, dass das schlechte Wetter mehrere Wochen anhalten würde. Und schickte einen Teil der Soldaten, die den Atlantikwall bewachen sollten, in den Urlaub. Ein Fehler mit Folgen. Denn am 6. Juni griffen die Alliierten an – begünstigt von einem kurzen Zwischenhoch über der Normandie. Ihre Wissenschaftler hatten den Wetterumschwung vorausgesehen, woraufhin die Generäle den Angriff befohlen hatten. Die deutschen Truppen wurden überrascht, bereits am ersten Tag konnten die Alliierten den Atlantikwall durchbrechen.

Wenn schlechtes Wetter Schlachten entscheidet …

Das Wetter hat im Laufe der Geschichte so manches Gefecht entschieden. So ist von der so genannten Schlacht im Teuteburger Wald im Jahre 9 nach Christus überliefert, dass heftige Regenfälle zum Untergang der römischen Legionen führten. Die schwerbewaffneten Soldaten versanken im Morast und konnten ihre Marschordnung nicht aufrecht erhalten – und waren damit eine leichte Beute für die in den Wäldern lauernden Germanen.

Katastrophal für die Angreifer waren auch die Wintereinbrüche 1941 und 1942 in der Sowjetunion: Schlecht ausgerüstet fanden hunderttausende deutsche Soldaten den Tod. Bei Eis, Schnee und Minusgraden kam der vorher unaufhaltsam erscheinende Vormarsch der Wehrmacht zum Stehen.

Japans Kriege und das Wetter

Umgekehrt hat sich schlechtes Wetter manchmal auch als Vorteil für den Aggressor erwiesen: Im Dezember 1941 benutzte die japanische Kriegsflotte einen Taifun als Tarnkappe. Sie folgte dem Sturm Richtung Hawaii, wo ein Großteil der amerikanischen Kriegsflotte ankerte. Unentdeckt erreichten die Japaner die Inselgruppe – und legten dann den US-Stützpunkt Pearl Harbour in Schutt und Asche.

Strahlender Sonnenschein wurde dagegen am 6. August 1945 der japanischen Stadt Hiroshima zum Verhängnis. Weil andere Ziele an diesem Tag unter einer Wolkendecke lagen, warfen die Amerikaner hier die Atombombe „Little Boy“ ab.

Die Hochleistungsrechner des von 25 europäischen Staaten getragenen Zentrums verarbeiten Daten von Satelliten, Radaranlagen und über 10.000 Beobachtungsstationen. Und erstellen Computersimulationen und Wetterkarten, um die Vorhersage zu optimieren.

Doch längst reicht es den Militärs nicht mehr, das künftige Wetter zu kennen. Sie wollen es am liebsten gleich selbst machen. Bereits 1952 führte die Royal Air Force ein geheimes Wetterexperiment durch. „Cumulus“ hieß das Projekt, bei dem Flugzeuge Wolken mit Chemikalien impften, um Regen auszulösen. Mit größerer Wirkung als erwartet, wie es scheint: Denn die folgenden sintflutartigen Regenfälle verwüsteten zwei Drittel der südenglischen Küstenstadt Lynmouth und kosteten 34 Bewohner das Leben.

Bekannt ist, dass die USA im Vietnamkrieg auf Wettermanipulation setzten. Auf fast 3.000 Flugeinsätzen wurden Wolken mit chemischen Substanzen geimpft, um den Monsunregen zu verstärken und die Regendauer zu verlängern. So sollte der Nachschub des Vietcong unterbunden werden.

1977 verabschiedete die UNO eine Konvention, die „Kriegsführung durch Umweltmanipulation“ verbietet. Allerdings hinderte das die Militärs nicht, weiter zu experimentieren – um das Wetter als Waffe einsetzen zu können.